A partir de 1830, et jusque dans les années 1900, la famille Collignon, directeurs et directrices d’un « spectacle mécanique », a sillonné toute la Lorraine, et probablement aussi la Haute-Marne, enchantant petits et grands avec un répertoire de marionnettes tout droit venu des illustres théâtres parisiens et italiens (revisité quelque peu…).

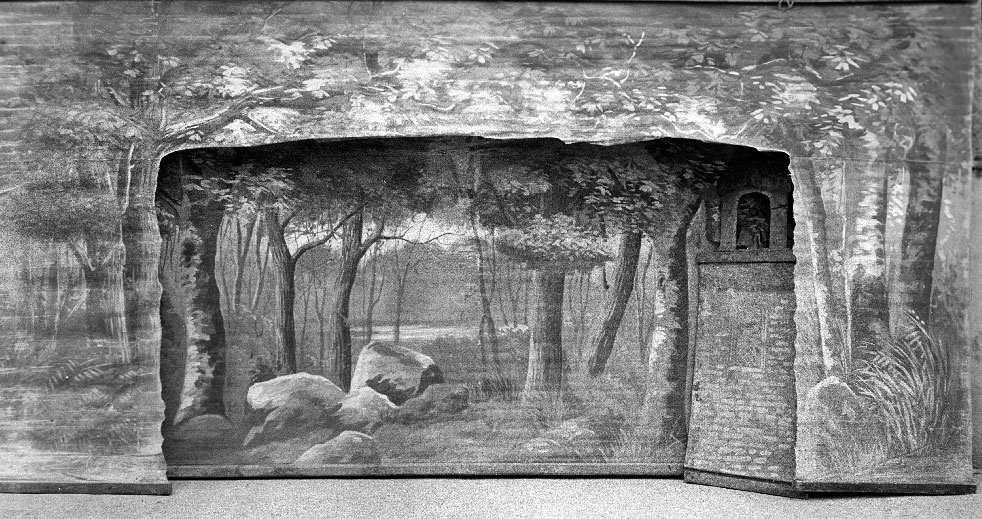

Installée sur la grande place des villages, leur roulotte se transformait en véritable scène grâce à un ingénieux système. C’est à dire que l’un des cotés de la voiture s’ouvrait comme un volet laissant apparaître les décors somptueux, toiles peintes de nuages pommelés, de couples d’anges volant dans l’azur, …

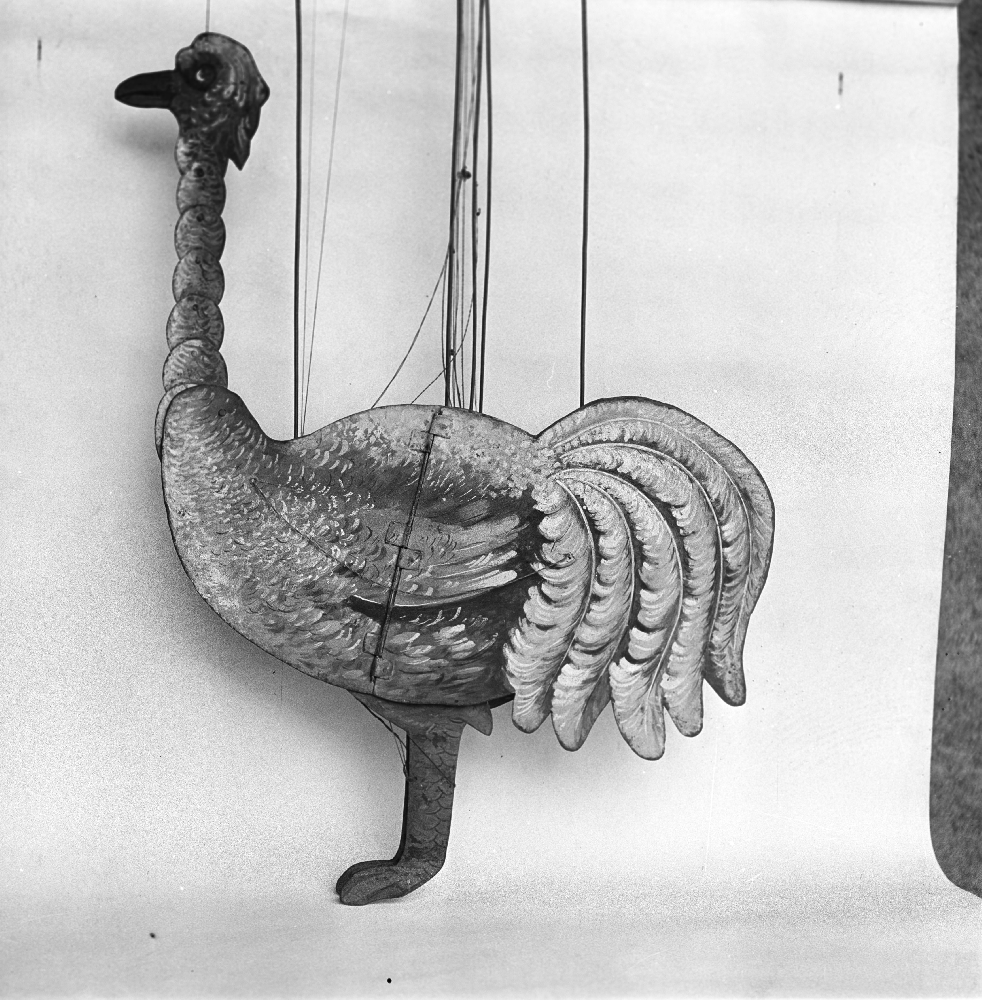

L’écrivain spinalien René Perrout raconte son émotion lorsqu’il retrouve, en 1912, au fond d’une grange d’Harréville-les-Chanteurs, les automates qui l’ont émerveillé enfant : Proserpine, Victor, l’enfant de la forêt, Golo, les saints, les dieux et les diables, …

C’est le « marionnettiste » lui même, M. Collignon, qui lui fait alors la visite et, si les automates lui paraissent défraichis et comme « endormis pour l’éternité » dans leurs caisses de bois poussiéreuses, la magie opère tout de même et l’écrivain jubile en découvrant les subterfuges qui l’ont tant fait rêver.

Il est tout attendri par les systèmes astucieux inventés par les “mécaniciens”, en particulier celui qui fermait et ouvrait les paupières des poupées de bois.

J’ai donc remonté la généalogie de la famille COLLIGNON, marionnettistes habitant à Harréville-les-Chanteurs (Haute-Marne).

Le premier à être qualifié de « directeur de théâtre mécanique ambulant » est Melchior Collignon, né en 1809 à Petit-Failly, en Meurthe-et-Moselle. Il épouse Marie Servaux, marchande-colporteuse domiciliée à Harréville-les-chanteurs.

Trois de leurs enfants se marient avec les petits enfants de Charles Rémy BORGNIET, artiste né à Reims en 1778.

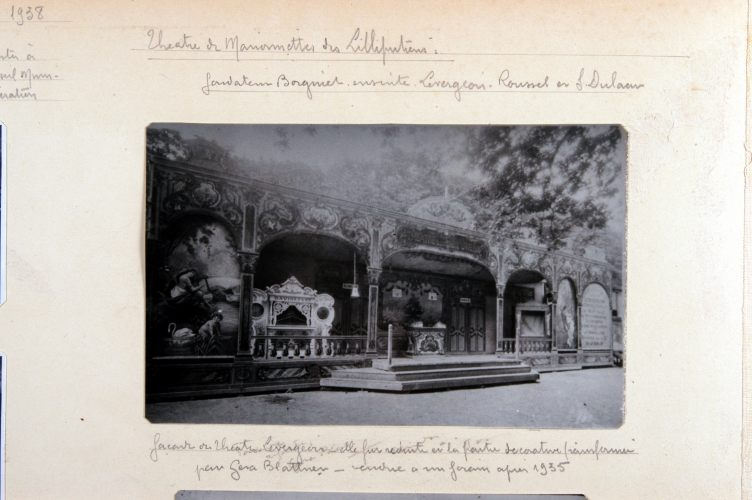

Rémy Borgniet et ses descendants (LEVERGEOIS, DULAAR, ROUSSEL) animèrent simultanément et/ou successivement les célèbres théâtres du Petit Poucet et des Lilliputiens.

Les familles de forains avaient pour habitude de se marier entre eux pour préserver l’exploitation de leur « métier», c’est-à-dire un complexe de biens d’équipement (roulotte-théâtre , décors, marionnettes, accessoires, répertoire).

Les COLLIGNON sont donc une branche de ce fameux artiste BORGNIET !

La famille Borgniet se scinde en deux branches autour de 1860, d’un côté les Collignon, qui sillonnent la Lorraine et de l’autre, les Levergeois, actifs en Normandie.

Contrairement au Levergeois-Dulaar-Roussel, fondateurs et exploitants de plusieurs théâtres ambulants jusque dans les années 1940, la branche des marionnettistes « Collignon » s’éteint vers 1900/1910.

En 1912, à Haréville-les-Chanteurs, en Haute-Marne, c’est donc le dernier « mécanicien ambulant » de Lorraine et de Haute-Marne que visite avec émotion l’écrivain spinalien René Perrout.

Voici son texte magnifique (Promenades sentimentales, 1912)

Article et recherches Pascale Fourtier-Debert, 2024.

Spéciale dédicace à Pascal DUFOUR et Jean-Pierre IDATTE.

Illustrations © PAM LE LAB, portail des arts de la marionnette

Histoire des marionnettes en Europe, Magnin_Charles

Des marionnettes foraines aux spectacles de variétés : les théâtres Borgniet / Marie-Claude Groshens ; Musée des arts et traditions populaires

Tombe de la famille Collignon, Harréville-lès-Chanteurs

“Les Marionnettes de M. Collignon“,

René Perrout, Promenades sentimentales, 1912

Texte entier ici

Il est, aux confins du département des

Vosges, non loin de la Haute-Marne, un

petit village d’une grande douceur.

[…]

Si l’on gravit la côte derrière les maisons,

si l’on franchit le plateau aux terres arides,

coupées de haies, de buissons et de pier-

riers, pareil à une solitude qui s’offre,

lourde de paix, aux baisers du soleil, on

gagne, au sortir d’un bois, le village

d’Harréville-les-Chanteurs.

[…]

Ce village a un nom sonore. Sans doute

lui vient-il de ce que ses habitants parcou-

raient autrefois les pays voisins, montrant

l’image de saint Hubert, des reliques

enfermées dans une armoire qu’ils por-

taient sur leur dos à la façon d’une

hotte, vendant des chapelets, des médailles

et chantant des cantiques ou des com-

plaintes. On les appelait, comme les Cha-

magnons, les montreurs de Saint-Hubert.

On n’en rencontre plus. La race en est

éteinte, comme s’éteint la poésie dans

l’âme populaire. […]

Atelier lorrain, photographie P. Fourtier-Debert, 2017

[…]

Un jour du dernier automne, je fus à

Harréville. Vous daignâtes, mon cher

poète, m’y accompagner. Nous allions

visiter M. Collignon, le célèbre imprésario

des Grands Automates que les enfants de

Lorraine ont tant aimés. Il achève de vivre

là, au milieu de ses marionnettes.

[…]

[…]

Nous l’abordâmes poliment et je

lui demandai s’il connaissait M. Collignon.

Il me répondit avec infiniment de grâce :

— C’est moi-même, Monsieur. En quoi

puis-je vous servir ?

Son aspect était aimable. Sa bouche, ses

yeux, les rides de son front et de ses joues,

toute sa figure souriait. Elle reflétait la

sérénité du terrien qui vit sur le vieux sol,

la politesse, l’emphase du vieil acteur, la

finesse de l’artiste. M. Collignon, le père

Collignon, pour moi, était tout cela.

[…]

Je lui demandai s’il avait encore son

théâtre, ses décors, ses marionnettes et

s’il lui plairait de nous les montrer. Je

m’excusai de mon indiscrétion.

[…] Je lui dis que j’avais été jadis

à Epinal avide de ses spectacles. […]

Je me sentis gonflé de joie quand il nous

invita, le bonnet à la main, à pénétrer

dans sa demeure. Les grands automates y

étaient enfermés, dans la poussière et

dans la paix d’une grange et nous allions

les voir.

Mon cœur bondissait. C’était une partie

de mon enfance qui allait se lever devant

moi, dans un hallier obscur d’un village

lointain, embrumé de pluie et de tristesse.

[…]

[…]

M. Collignon nous conduisit dans un

étroit réduit, sombre, poudreux, encombré

d’un établi, de ferrailles et d’outils. Une

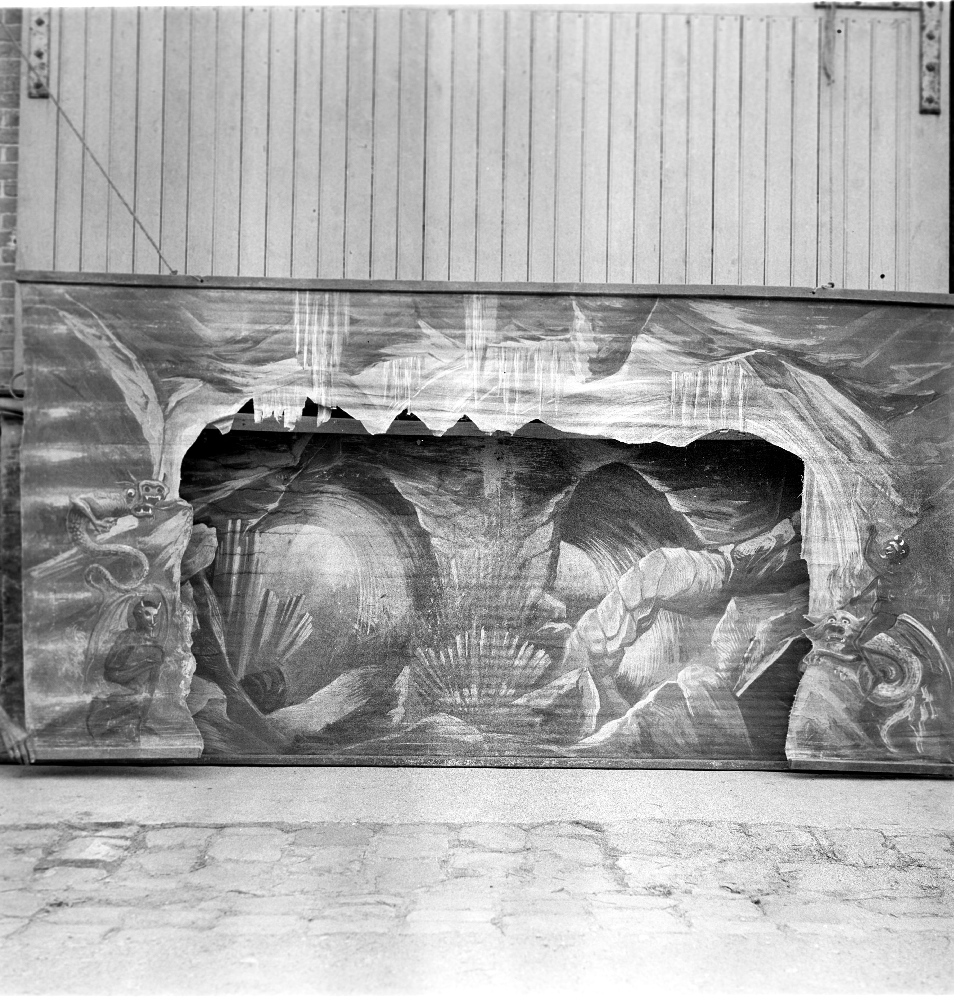

armoire boiteuse renfermait les décors et

les accessoires, les canons de Victor l’enfant

de la forêt, la cloche, l’apothéose de Saint-

Antoine. Les automates gisaient, démontés,

dans deux longues caisses, sans ornements

et sans guirlandes, pareilles à deux coffres

à bois.

Etait-ce possible ? Ces décors, ces toiles,

ces machines qui me semblaient jadis

l’ouvrage de la magie, les tranches d’azur,

[…]

les nuages pommelés, les couples d’anges,

les gloires parmi lesquelles Antoine gagnait

l’éternité, je les retrouvais pliés, roulés,

empaquetés dans un pauvre meuble. Ces

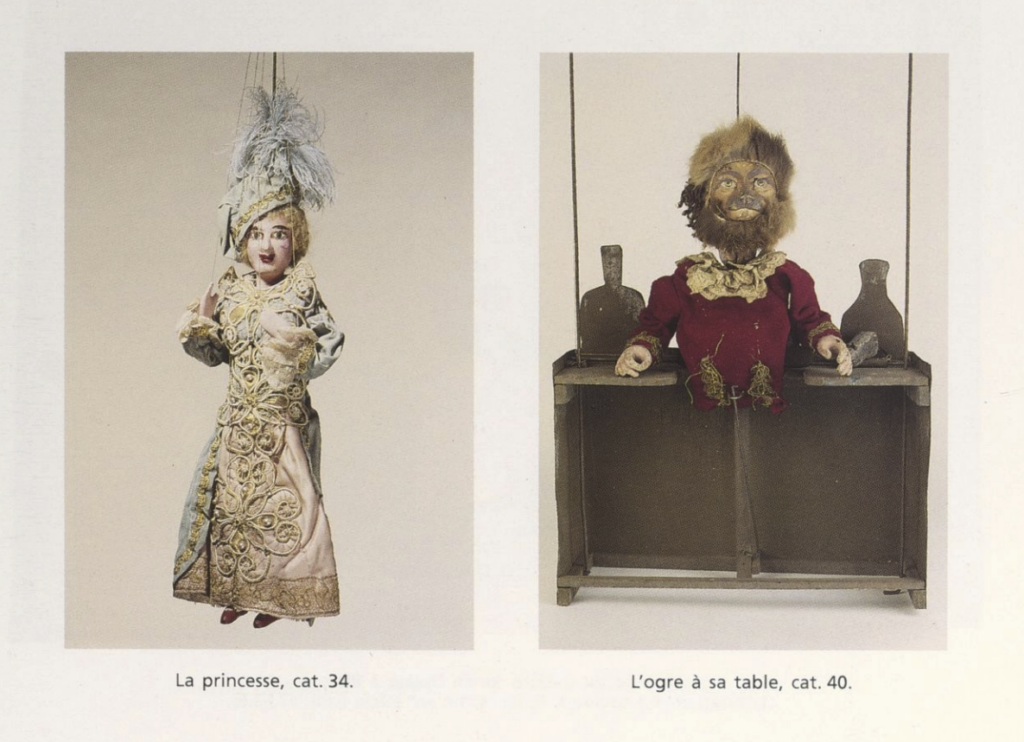

personnages augustes, des seigneurs, des

princes, des saints, Dieu même, je les

voyais privés de leurs vêtements, désar-

ticulés, dévissés, déshonorés et jetés

pêle-mêle dans une boite. Etait-ce possible?

Je sentais un effondrement, le chagrin

d’un rêve envolé, d’une joie perdue, d’une

clarté éteinte. Et, soutenant dans ma main

la tête de Golo, comme Hamlet portait un

crâne, j’allais me prendre à méditer

comme ce triste prince sur la fuite du

temps et le néant de tout.

Cependant M. Collignon exhumait les

automates avec beaucoup de complaisance.

L’un après l’autre, pièce par pièce, membre

par membre, il les tirait de leur tombeau.

[…]

[…]

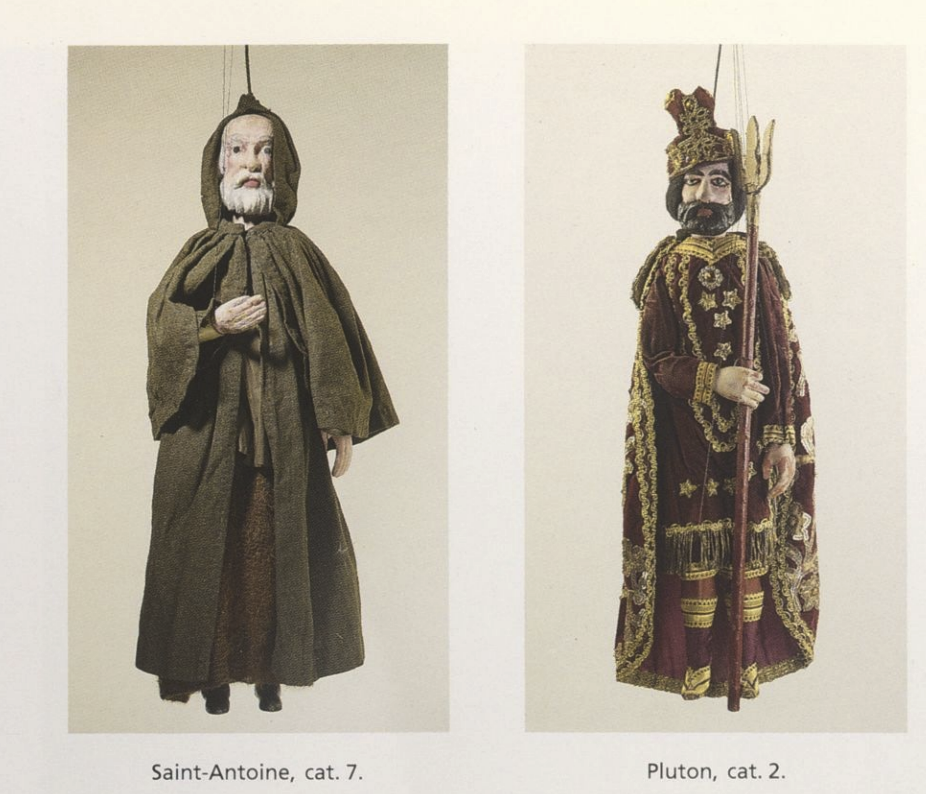

Nous vîmes défiler, comme des évoca-

tions, le chef de saint Antoine, le crâne

bossué, légèrement pointu, le regard

inquiet, de l’inquiétude des pauvres, les

diables de la Tentation, jaunes, verts,

rouges, multicolores, un squelette dont les

os se choquaient, un petit démon ingénieux

et noir, dont les jambes étaient des pattes

de chevreuil et les griffes des ongles de

poulet ; Pluton, roi des Enfers, dont les

prunelles blanches tranchaient sur ses

joues noires, ses sourcils et sa barbe

rouges ; Crésus, son premier ministre, la

ace barbouillée de vert et de carmin ;

[…] le compagnon du saint, le brave petit cochon

fraternel qui partageait avec son maître

les tourments des démons. Ils l’entraî-

naient de force malgré ses grognements

de détresse. Et quand il revenait sur

la scène, une gerbe d’étincelles jaillissait

de son derrière. Je distinguai la place

noircie de la fusée et j’eus l’explication

triviale d’un effet de scène qui me semblait

merveilleux.

[…]

[…] Qui me l’eût dit

alors ? Les paupières étaient mues par une

ficelle. Et voici que je la tirais moi-même

et que je faisais cligner les paupières de

Golo. Ce désenchantement, n’est-ce pas

l’image de toute la vie ?

[…] Ainsi les Collignon, de père en fils, d’aïeul

en petit-fils, parcoururent la Lorraine pendant

plus d’un siècle, s’arrêtant dans les villages,

[…]

Le texte complet ici

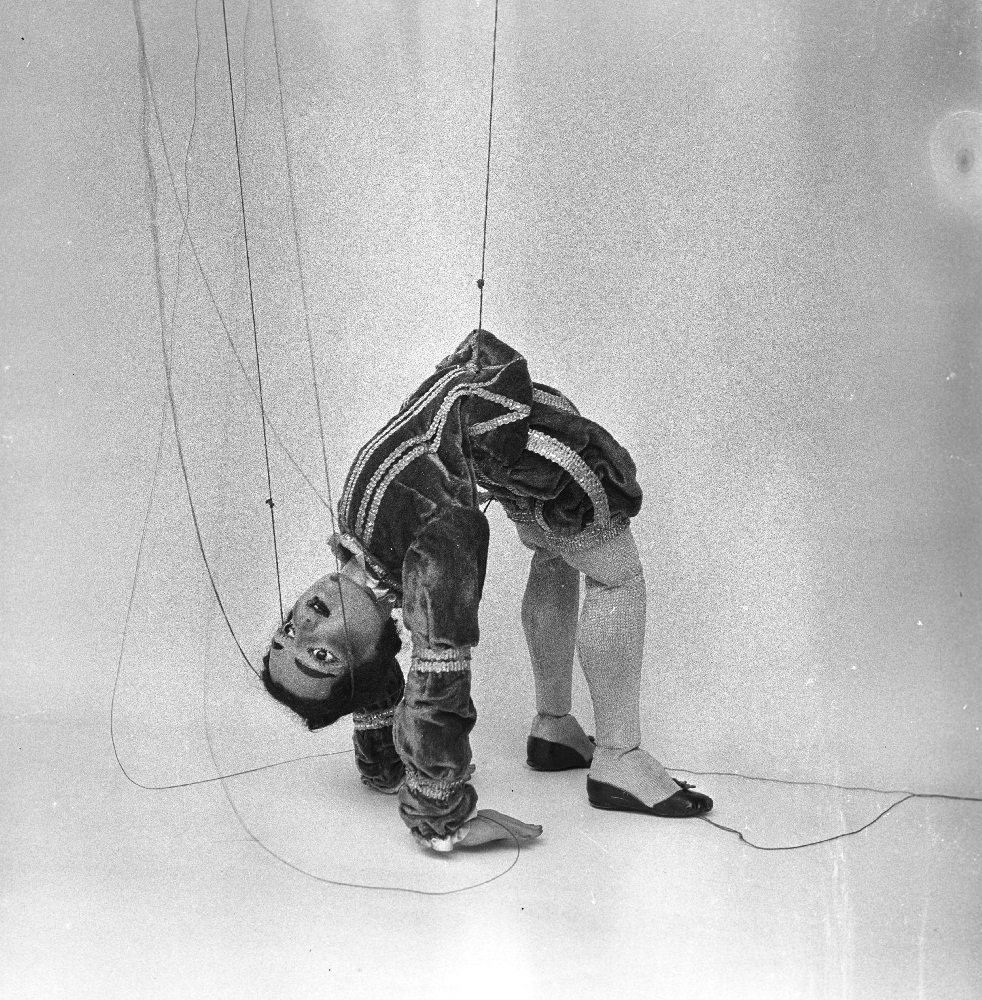

Notes Remarques sur l’utilisation : Le numéro comprend trois éléments : le matelot et ses accessoires (bouteille et vêtements), et deux marionnettes à tringles classiques. Quatres fils sont attachés aus vêtementsdu matelot et permettent de le déshabiller. Le numéro comprend quatre phases : le matelot arrive en titubant ; il enlève sa veste et fait chuter sa bouteille; tombant sur son derrière, il continue de se déshabiller ; Polichinelle et un agent de police interviennent pour le pousser dehors. La marionnette, acquise par la famille Dulaar-Roussel, a été utilisée dans leur théâtre forain itinérant, le Théâtre de Lilliputiens. PAM LE LAB, portail des arts de la marionnette

© Portail des arts de la marionnette